視力検査・屈折検査の目的や種類って?意外と知らない基礎知識を解説

視力検査・屈折検査の目的

視力検査・屈折検査の目的は、眼鏡やコンタクトが適切に処方されているかの確認や眼球そのものや脳の中枢性疾患の有無などをチェックする為です。¹

1)視能学増補版 P425 文光堂

眼科受診をしていただいた方に診察に入る前にこの検査を受けていただくのは、上記の理由からです。

簡単な検査に見えますが、意外と重要な役割を担っているんです!実は検査方法にはいくつか種類があります。

視力検査・屈折検査の種類

視力検査の方法は何種類もあり、それぞれ特徴が異なります。そのなかでも、学校やクリニックでよく用いられているものをご紹介します。

屈折検査

画像提供/みるみるプロジェクト

″機械を覗いて中の絵を見ていて下さい”と言われあっという間に終わるこの検査が、眼科検査で行われる最初の検査=屈折検査です。

この検査は視力を測っているわけではなく、近視や遠視乱視などがおよそどのくらいあるのかを確認し、主に視力検査に生かす為に行っています。

現在の主流は「オートレフクラフトメーター」と呼ばれる機械を使っておこないます。

遠くの景色を見ているような状態を疑似的に作って、患者さんの目に力がなるべく入らない状態で、できる限り正確な屈折を把握することを目的としています。

ただ、数秒間ですが顔を乗せて中をじっと見なければいけないので、姿勢を保つ事が困難な方や小さなお子様には難しい場合もあります。

そういった時のために、ハンディタイプのオートレフラクトメーターもあります。

画像提供/みるみるプロジェクト

機械によっては生後6か月頃から使用できるタイプもあり、乳児健診の充実などで、小さなお子様の眼科受診も増えてきていますので、まだ小さいのに眼科に行って何か検査できる事はあるのかな?

と躊躇せずに気になる事がある方は、眼科に問い合わせをして受診いただくのが良いでしょう。

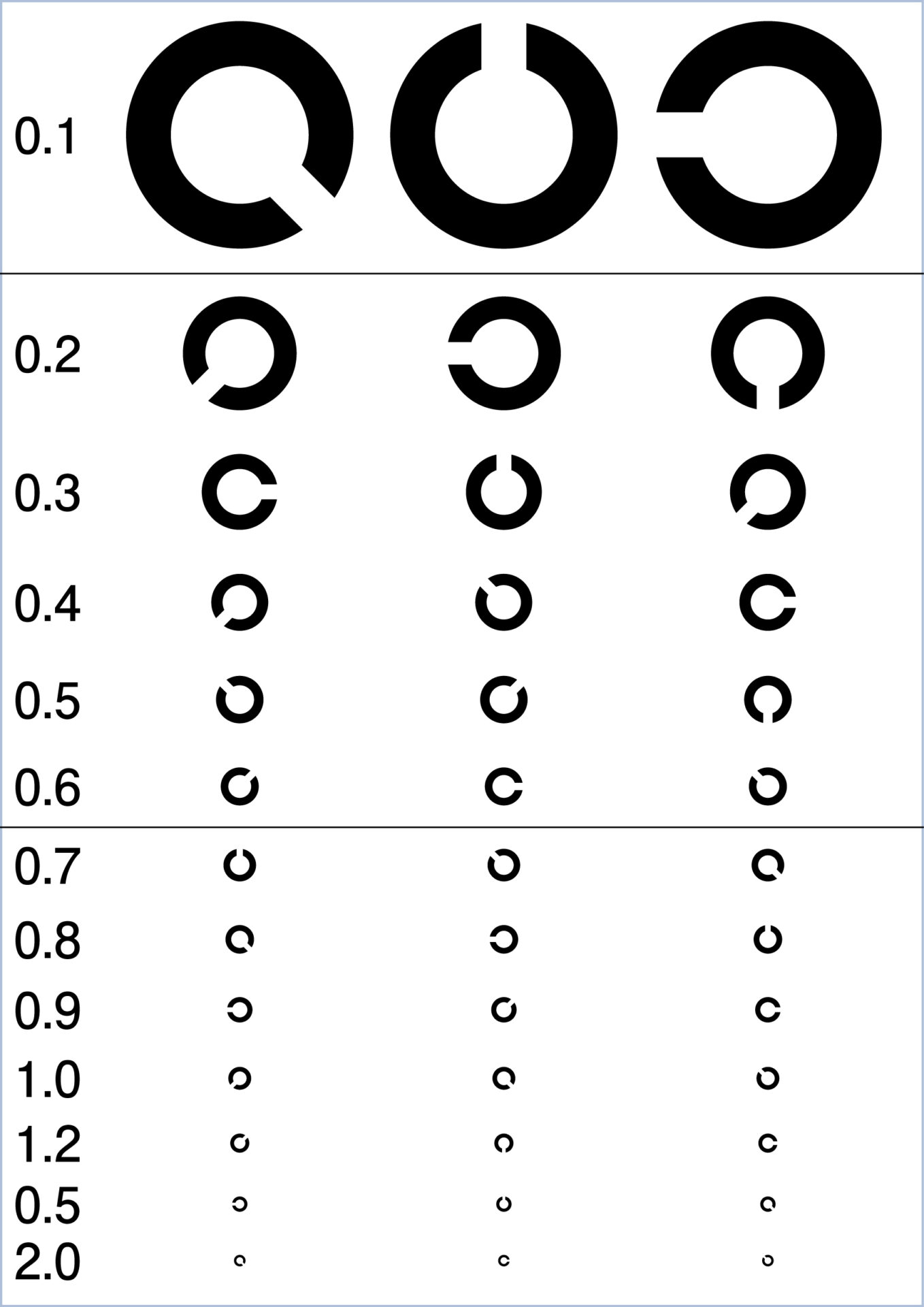

ランドルト環

日本では一番ポピュラーで、学校の身体測定や眼鏡・コンタクトレンズをつくる際にもお馴染みのアルファベットの「C」のような図形の切れ目を答えてもらう検査です。

フランスのランドルトという眼科医が考案したもので、1909年のナポリ国際眼科学会での取り決めによって国際的な標準視標として認められた視力測定方法です。²

2)眼鏡 改訂版第1版 p255 メディカル葵出版

片目を隠してランドルト環の切れ目の方向を答えてもらいます。ただ絵にある一般的なランドルト環が沢山並んでいる視力表(字詰まり視力表)は小さなお子様には難しい場合も多く、ランドルト環が1つのみ載った視力表(字ひとつ視力表)を使う事もあります。

ランドルト環の他には、3歳時健診で使う絵の視力表などもあり小さなお子様でも怖がらず楽しめるような工夫された視力表があります。

-------------------------------------------------

『アイケアークリップ』は、お子さんのメガネに付けるだけで、視力や姿勢の問題を解決できる優れたアイテム‼️姿勢の悪さや部屋の暗さを感知し、振動して警告してくれるので、正しい目の習慣が身に付きます👀✨

👇 いますぐ詳細をチェック👇

HoldOn Ai/Glasses 子ども – Ai/Glasses HoldOn (aiglasses.tokyo)

-----------------------------------------------------

レッドグリーンテスト

眼科受診された方は聞かれた事があるかもしれない「赤と緑どちらがはっきり見えますか?」というテスト。この検査の事をレッドグリーンテスト(赤緑テスト)と言います。

赤と緑の二重丸の輪郭がはっきり見える方を患者さんに答えていただいて、屈折度数が適切かを判断しています。

よく「どちらがはっきり見えるのが正解ですか?」とお尋ねいただきますが、正解はありませんので見ていただいたそのままの感想で構いません!

画像引用:https://hikalier.jp/sight-column/355/

画像引用:https://hikalier.jp/sight-column/355/

その他の視力検査

日本で用いられる視力検査の代表例はランドルト環ですが、欧米ではあまり使われません。

欧米で広く用いられているものは、「Eチャート」と「スネレン視標」です。

Eチャートとは、アルファベットの「E」の文字の開いている方向を答えて視力を測るものです。

スネレン視標とは、さまざまなアルファベットを並べた検査表を用いて行う方法です。大きな文字から小さな文字まで順番に読んでいき、視力を測ります。一般的には文字は11行並んでおり、 上段の大きな文字から下段の小さな文字に向かって読んでいくことで視力を測ることができます。

目の状態を知って早めの対策をするのが大切

大切なのはご自身の目の状態を知って、必要に応じて早めに対応すること。

眼科受診をすることで、視力の変化や目の異常などを早期に見つけることが可能です。一生使う大切な目をケアするために、ぜひ眼科を活用しましょう。

この記事を監修した人

野元莉子さん 視能訓練士

視能訓練士 / 福岡県出身 福岡国際医療福祉学院(現 福岡国際医療福祉大学)卒

卒業後、北九州市内の小児眼科に入職。臨床経験8年目。日々、お子様がいかに楽しく興味をもちながら検査を行えるか、試行錯誤しながら検査や訓練を行っています。